- Accueil

- Étudier & partager

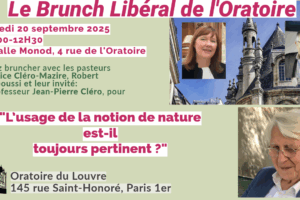

- Activité-Le brunch libéral

- L’usage de la notion de nature est-il toujours pertinent?

L’usage de la notion de nature est-il toujours pertinent?

Partage

Conférence débat du 20/09/2025 dans le cadre du cycle « Brunch libéral ». Conférence du philosophe Jean-Pierre Cléro. Introduction par la Pasteure Béatrice Cléro-Mazire

Conférence débat du 20 septembre 2025 dans le cadre du cycle « Brunch libéral » animé par la pasteure Béatrice Cléro-Mazire.

Conférence du philosophe Jean-Pierre Cléro

Voir ci-dessous, l’enregistrement vidéo sur YouTube.

Afin de visualiser les vidéos il est nécessaire d'accepter les cookies de type analytics

TEXTE DE LA CONFERENCE de Jean-Pierre CLERO

LA NOTION DE NATURE

Retrouvez le texte de la conférence au format pdf en cliquant ici.

Considérations préliminaires

Il ne se passe guère de journée qui ne nous donne l’occasion d’entendre maintes fois le mot nature – aujourd’hui vous allez l’entendre et le dire un peu plus qu’à l’accoutumée ! – ; toujours pris dans des sens très différents, contradictoires entre eux et pourtant toujours relativement plausibles dans tel ou tel contexte en dépit de ces contractions. La langue ordinaire et ce qu’on appelle le sens commun, qui l’utilise font un usage abondant de cette notion – ce que nous ne saurions leur reprocher, puisque même les plus savants d’entre nous se servent de la langue ordinaire pour se faire comprendre des non-savants, mais aussi pour se comprendre eux-mêmes et entre eux. Nous préférons la campagne à la ville en qualifiant volontiers la première de naturelle, parce qu’elle compte plus d’arbres et de prés que de maisons, comme si les maisons, le macadam, les murs, qui ne laissent pas percer le moindre brin d’herbe qui ne soit sous contrôle de l’intelligence et de la main de l’homme n’obéissaient pas à des lois tout aussi naturelles que là où la vie végétale et animale paraît proliférer plus librement. Et je dis bien paraît car les chemins de campagne, qui nous semblent si naturels, ne se sont pas tracés tout seuls à travers les bois et les champs : ils ont été lointainement fabriqués par des hommes, comme les rues des villes et les routes, et continuent d’être entretenus – pas assez d’ailleurs pour protéger les forêts contre de redoutables incendies qui ne sont pas tous provoqués par des mains criminelles -. Un air moins pollué passe pour plus naturel qu’un air qui l’est davantage. Une nourriture peut sembler plus « naturelle » qu’une autre ; mais, enveloppée dans du plastique, étant passée par de multiples mains, n’étant pas directement cueillie sur un arbre ou ramassée au pied d’un arbre, ne venant pas d’être pêchée s’il s’agit de poissons, elle semble moins naturelle qu’elle n’est sophistiquée, suspecte du point de vue, non pas de la propreté, mais de l’hygiène et de la santé. (Le mot « naturel » est alors fortement concurrencé par celui de « bio »). On pourra, d’ailleurs, à cet égard, après avoir consommé plus ou moins longuement la nourriture des villes, plutôt que celle des champs, consulter des médecins qui préconiseront des traitements lesquels pourront sembler plus naturels que d’autres ou seront proposés comme tels. L’un voudra vous guérir des risques d’une phlébite par des racines de ginkgo, et d’autres maux par d’autres racines – souvent des racines – de gingembre, de raifort, de curcuma, de valériane, en ajoutant comme gage d’efficacité du traitement, qu’il est plus « naturel » que d’autres médicaments qu’il aurait pu prescrire. L’autre docteur, plus circonspect à l’égard des traitements dits naturels, vous conseillera, à propos d’une blessure qui vous inquiète, de la surveiller certes, mais de la laisser se cicatriser par elle-même, naturellement. On pourra préférer les bains de mer aux bains en piscine, en jugeant les premiers plus naturels, alors même que l’on pourra vous démontrer que l’eau de mer contient en plusieurs endroits un taux de particules plastiques plus élevé que l’eau de piscine, javellisée certes, mais aussi filtrée. On commence à voir la notion de nature vaciller dans son apparence de stabilité ; mais listées ou accumulées ainsi, ces remarques ne nous font guère avancer.

On peut espérer progresser un peu plus en choisissant des exemples qui commencent à structurer davantage le propos. On sait, par exemple – un livre récent a été écrit sur la question[i] -, que, très tôt, à l’école maternelle, vers 4 ou 5 ans, les enfants, qui ont donc déjà à leur actif un certain nombre de mots, n’entendent pas du tout les uns et les autres la même chose par le mot « nature » qu’ils ne paraissent pourtant pas avoir de difficultés à comprendre ; selon l’origine sociale de l’enfant, selon son capital économique et culturel, son origine géographique, le mot n’a pas la même connotation. Selon ce qu’ils mangent, la façon dont ils s’habillent, s’ils partent en vacances ou pas et comment, selon le type de famille qui est le leur, les enfants, quoiqu’ils entendent le même mot et imaginent penser la même chose les uns et les autres, n’ont pas la même représentation ni le même vécu du mot ; cet imaginaire ne sera jamais vraiment mis en question s’ils ne suivent pas d’études assez longues. Le mot est sans doute d’autant plus clivant que ceux qui subissent ce clivage ne s’en rendent pas compte. D’un tel masque de divisions pourtant réellement opérées, on voit particulièrement la marque dans les affinités et les goûts sexuels dont certains n’hésitent pas à penser qu’il en existe de plus naturels que d’autres, sous prétexte que c’est leur préférence – du moins celle qu’ils affichent – ; et qu’il existe aussi des familles plus naturelles que d’autres, comme si les voyageurs, de Montaigne à Bougainville et de Bougainville à Lévi-Strauss, n’étaient pas parvenus à suggérer, puis à démontrer, qu’il n’y a pas un type – et un seul – de famille qui soit normal, qu’il existe un nombre indéfini de styles familiaux, que l’on peut structurellement déduire de toutes les compositions sexuelles possibles ; sans pour le coup qu’il en soit un ou une qu’il conviendrait de promouvoir ou de soutenir de préférence aux autres – sur le plan moral, sur le plan de l’utilité, sur le plan du bonheur ou compte tenu d’autres valeurs. La question devient plus grave quand il existe, dans bon nombre de sociétés, des gens convaincus qu’il existe – même sans qu’aucune violence n’entre en ligne de compte – de bonnes façons, appelées naturelles, de pratiquer la sexualité et de mauvaises qu’il convient de proscrire parce qu’elles ne sont pas naturelles, voire – avec quelque indulgence prétendument médicale – de soigner en préconisant une nature dont certains se seraient écartés. Et pourtant la Sainte Famille elle-même, présentée souvent comme modèle, n’a pas prêché d’exemple, puisque selon les normes des défenseurs d’une famille « naturelle », Jésus risquerait bien de passer – Ô ironie ! – pour un « enfant naturel ». On recourrait donc volontiers au mot naturel pour couvrir des actions ou des affects que nous ne savons pas justifier par des raisons mais dont nous voulons toutefois qu’ils soient promus ; avec une volonté d’universalité. Ce mot présente les propriétés magiques de sous-tendre ou de réclamer une universalité à bas prix sur le plan de la mise en œuvre et du travail.

Cette remarque implique deux autres considérations. Si le mot nature est souvent de valeur idéologique et ne fait que couvrir ce dont on ne sait pas donner la raison, les choses s’arrangent-elles quand ce même mot nature circule parmi les personnes dont la vocation ou le métier consiste à réfléchir ? Force est de constater que ce n’est pas le cas ; que les savants, les sages ne reconnaissent pas tous la marque de la nature au même endroit les uns et les autres. Certains physiciens pensent que la physique est destinée à sonder la nature, à en percer les mystères ; d’autres que la physique ne consiste qu’en actes d’ordonner des phénomènes pour en faire des lois plus ou moins probables et qu’ils n’ont guère besoin de la nature. Certains juristes n’hésitent pas à parler de droit naturel ou de lois naturelles[ii], suggérant par là qu’il pourrait exister du droit – et du droit cohérent – sans que la technicité trop grande de l’intelligence du juriste ne vienne le compliquer ou le sophistiquer. D’autres le contestent et pensent que le droit naturel n’est qu’une espèce de morale sans valeur juridique. C’est dans un sens voisin que l’on pourrait parler de religion ou de théologie naturelles, suggérant qu’il n’est pas besoin d’une théologie très sophistiquée pour s’interroger sur l’existence de Dieu, ressentir ce qu’il est ; la simple raison accompagnée d’un sentiment ordinaire suffirait pour se faire une idée recevable, correcte, de la question. Mais à la notion de religion naturelle, s’associe une autre idée : celle d’une religion qui ne requerrait pas qu’elle fusse révélée ; autrement dit, d’une religion qui n’impliquerait pas un recours au surnaturel, à des éléments non rationnels et non rationalisables, pour se développer. Naturel est alors un autre mot pour rationnel par opposition à irrationnel. On a même pu parler d’histoire naturelle des religions, suggérant par-là certes une histoire naturelle dans le sens d’histoire de la nature prise de façon transformiste ou évolutionniste, mais aussi dans le sens d’une histoire qui ne s’arrête pas aux détails contingents des histoires réelles, lesquelles se perdent sous la masse des événements et micro-événements, mais qui s’en tiendrait aux grandes lignes logiques de développement de la notion de religion, décanté de tous ses accidents fortuits. Le problème est évidemment de savoir s’il y a une légitimité d’une histoire ainsi simplifiée au point de devenir un déroulement transparent de figures religieuses issues les unes des autres dans un ordre logique. Nous ne poursuivons pas cette question.

Ce qui nous apparaît, en revanche, essentiel pour le moment est que : même les sens sophistiqués et scientifiques du mot nature peuvent entrer en contradiction les uns avec les autres ; les sciences qui regroupent des sens du mot nature, ne laissent pas, en les regroupant, de créer d’autres oppositions que le sens commun ne rencontre pas.

Il est une autre complication que nous ne faisons que repérer ici. Le naturel n’est pas seulement un mot qui qualifie des faits qui ne sont pas artificiels, techniques, qui ne sont pas irrationnels (comme peut l’être une résurrection), qui ne sont pas surnaturels (comme peuvent l’être les miracles) ; il contient aussi une valorisation. Le passage du qualificatif au nominal doit particulièrement être inspecté ici : le naturel, de qualificatif de certains actes ou de certains sentiments, peut se transformer en véritable personne que serait la nature voire tout simplement « Nature » sans article comme faisaient les anciens, comme Rousseau pouvait aussi en parler dans les Confessions. La question de valorisation croise constamment la question des faits. On fait confiance à la nature comme si elle était une bonne partenaire – « Ô Nature ! Ô ma mère ! me voici sous ta seule garde » – ou, au contraire, on s’en méfie comme d’une marâtre capable de nous soumettre aux pires catastrophes individuelles ou collectives. Si l’homme est responsable du réchauffement climatique par son inconscience technologique ou industrielle, ce n’est évidemment pas lui qui crée les tremblements de terre, les tsunamis, les tornades et les ouragans capables de ravager des régions entières de la terre pour en ôter de la surface quelques dizaines de milliers de coquins. Il est vrai qu’entre ces deux options extrêmes, il y avait aussi celle de Fichte qui déclarait que « la nature est grossière et sauvage sans la main de l’homme, mais qu’il devait en être ainsi pour que l’homme fût contraint de sortir de l’inerte état de nature »[iii].

Deux questions nous semblent émerger de ce long préambule : peut-on isoler et articuler un certain nombre de sens au point de construire une notion assez cohérente de l’idée de nature ? Et si ce n’est pas possible, peut-on se passer alors de la notion de nature, au moins dans ses usages scientifiques comme l’ont préconisé dès le XVIIe siècle un certain nombre de savants ? En d’autres termes : qu’est-ce qui résisterait à une complète élision de la notion de nature ? Encore une fois, il ne s’agit pas d’éradiquer le mot des langues vernaculaires, même si – semble-t-il – certaines langues ne le connaissent pas[iv].

La nature dans la Physique et dans la Métaphysique d’Aristote

Même si notre propos n’est pas particulièrement un propos d’histoire de la pensée philosophique ou scientifique, nous ne pouvons pas ne pas partir du premier essai de regroupement de sens recevables du mot nature : celui d’Aristote dans la Métaphysique qui relève un certain nombre de sens distincts du mot nature qui pourraient être utilisés dans divers cas que nous avons relevés. Ne nous attendons pas à trouver une liste de sens bien rangés quand nous ouvrons le livre 𝛥 ; Aristote y articule des sens par lesquels il fait comprendre ce qu’on entend par nature dans les utilisations les plus diverses qu’on en fait.

L’idée principale d’Aristote est que la nature, c’est ce qu’est une chose (« le fond premier dont on est fait ») et quel est son mouvement propre. Car s’il est des mouvements accidentels d’une chose, il est des mouvements qui sont les siens et dont elle est le sujet. Le sujet n’est pas donné : il faut, dans chaque situation donnée, le chercher et savoir quel est le mouvement qui le produit (quelle est sa naissance et quelle est sa croissance) et comment il l’imprime sur d’autres sujets dont il peut changer – perturber – le mouvement propre. Il est des corps dont l’essence est d’aller vers le bas (les graves), d’autres, légers, dont l’essence est d’aller vers le haut (les corps célestes et ignés) et puis des corps intermédiaires comme l’air et l’eau. Il est des mouvements essentiels qui sont ceux des choses mêmes ; les autres mouvements leur font violence. Un objet technique n’est pas naturel parce qu’il fait violence à la nature, mais aussi parce qu’on peut se demander encore de quoi il est fait et quels sont les mouvements de ce de quoi il est fait. Enfin – et c’est le dernier sens important – la nature peut aussi être l’ensemble de ces sujets qui jouent les uns avec les autres. Toutes ces remarques peuvent se synthétiser de la façon suivante que l’on peut lire dans la Physique (II, 1, 102b20) : « La nature est une cause de mouvement et de repos pour la chose en laquelle elle réside immédiatement, par soi et non par accident ».

Notons que cette façon aristotélicienne de penser la nature est à peu près celle que nous aurions si nous n’avions pas été éduqués en physique, en chimie, en mathématiques ; dans ce monde aristotélicien, on est constamment en train de présupposer ce que précisément nous devrions chercher. Or notre monde est moins fait de sujets substantiels que d’un théâtre constitué de mouvements certes, mais effectués par des personnages jouant des rôles et se servant de masques provisoires qui permettent de regrouper des phénomènes jamais définitivement et surtout jamais considérés comme des en-soi[v]. Le galiléen Thomas Hobbes le dira avec force : nous inventons l’ordre auquel nous soumettons les phénomènes ; ces inventions ne décrivent pas les choses ; nos sciences sont des faisceaux d’actions qui nous font apparaître ce à quoi elles paraissent s’appliquer à l’envers, comme des en-soi résistants, alors qu’ils n’ont de réalité que celle de lueurs qui apparaissent au fond du langage symbolique des sciences. La nature n’existe pas plus que ce que font exister les lois. D’une certaine façon, l’image des lois est bonne : naturelles ou artificielles, elles ne font rien exister de plus que ce que nous faisons[vi]. Heisenberg, qui connaît pourtant une tout autre physique – la mécanique quantique -, ne se fera pas une autre idée de la nature et de la façon dont la physique en traite.

Les coups de boutoir de Galilée et des galiléens contre l’aristotélisme

Le système aristotélicien va d’abord se fissurer : ses certitudes touchant la substance, le sujet, le corps, l’esprit, vont se transformer en vanités ignorantes, puis craquer de façon décisive, définitive, avec les conquêtes du XVIIe siècle qui vont invalider un très grand nombre des sens précédents, sous l’égide de Galilée, sous la plume de Descartes, de Pascal, de Newton et sous la plume d’un auteur dont nous reparlerons bientôt mais dont nous ne pouvons pas nous empêcher de traiter maintenant parce qu’il est allé le plus loin possible pour exploiter l’avantage pris par la nouvelle physique sur celle d’Aristote en préconisant l’abolition de la notion de nature, du moins quand il s’agit de faire sérieusement des sciences : je veux parler de l’auteur de La libre enquête sur la notion vulgairement reçue de nature (1686) : R. Boyle.

Le monde de Boyle est un monde de mise en relations, qui se méfie beaucoup de la notion de substance ; le corps n’est plus un sujet ; dans un grand nombre de philosophies, l’esprit ne l’est pas non plus. La notion de sujet devient hautement problématique. Il vaut mieux parler de lois de la nature mettant en ordre des suites ou des séries de phénomènes, quitte à ajouter que ces lois sont le plus souvent probables, mais n’atteignent pas la nécessité qu’elles paraissent promettre.

La nature est un ensemble de lois. Si l’esprit qui place les mathématiques au fondement de tout savoir est plus à l’aise dans cette façon de penser, ne croyons toutefois pas que cette conception de la nature facilite les choses ; elle les rend moins confuses mais probablement aussi plus compliquées ; car s’il est possible d’articuler deux lois entre elles, il devient extraordinairement difficile d’en articuler trois ou plus. Or, c’est à peu près ce que la nature est devenue : une articulation de lois. Mais que veut-on dire par là de bien déterminé ? Est-ce que l’articulation de toutes les lois susceptibles d’exister et qu’on ne connaît pas encore peut former une nature ? Y a-t-il le moindre sens à le penser ou à en rêver ? Sans compter que le mot loi, qu’on le veuille ou non, est du registre juridique : pourquoi le registre juridique donnerait-il une meilleure image de la nature que le monde de substances de la physique d’Aristote ? Pour agir selon une loi, ne faut-il pas être doté de quelque volonté de le faire ? C’est un problème que posait très clairement Bentham dans son Rationale of judicial evidence[vii].

Il est toutefois un indiscutable gain que la physique classique et moderne a permis sur l’idée de nature, c’est qu’elle s’est trouvée dépouillée de toutes les certitudes verbales qui animaient indûment le savoir des corps physiques. Cette épuration ne s’est pas faite en un jour et Pascal pouvait encore déplorer les confusions de « presque tous les philosophes » – écrit-il pourtant au milieu des années 1650 – « qui disent hardiment que les corps tendent en bas, qu’ils aspirent à leur centre, qu’ils fuient leur destruction, qu’ils craignent le vide, qu’ils ont des inclinations, des sympathies, des antipathies qui sont toutes choses qui n’appartiennent qu’aux esprits »[viii].

Les principes aristotéliciens de fonctionnement de la nature

Les principes aristotéliciens de fonctionnement de la nature vont encore diviser les savants et les philosophes, tout au long du XVIIe siècle, mais ils sont, à terme, globalement discrédités. Boyle les relève dans son ouvrage de façon beaucoup plus claire et plus précise que les acceptions du mot nature dans la Métaphysique. Il est vrai que l’on pardonne facilement à la métaphysique ses obscurités quand la physique paraît pouvoir les cautionner, mais qu’on ne les lui pardonne plus dès lors que ses énoncés abstraits peuvent être traduits dans la langue des phénomènes et donner lieu à la redoutable sanction des mesures :

La Nature est un être suprêmement intelligent, et ainsi l’ouvrage de la Nature est l’ouvrage de l’Intelligence. (Il y a une intelligence propre à la nature ; l’homme n’est pas le seul être intelligent de la nature ; les êtres naturels, chacun à sa façon, et leur totalité le sont aussi).

La Nature ne fait rien en vain. (Il y a toujours un but aux agissements de la nature même si nous ne le connaissons pas). (Connaître la nature, c’est connaître ses fins, ses desseins, ce qu’elle cherche, ce qu’elle veut pour elle-même).

La Nature ne manque jamais son but propre. (Elle atteint ses cibles et va au bout de ses projets – des siens -). Son intelligence ne consiste pas à faire ce qui avantagerait tel ou tel. Elle ne veut pas que les buts de chaque chose individuelle soient réalisés ; elle poursuit ses propres buts et elle les atteint en se servant des choses individuelles.

La Nature fait toujours ce qui est le meilleur. (Là où l’homo mathematicus pensera que la nature dispose d’un éventail de multiples options, la nature, selon Aristote, ne procède pas arbitrairement ; elle choisit l’option la meilleure, pas forcément – encore une fois – pour tel ou tel, mais pour elle-même).

La Nature fait toujours les choses par les moyens les plus directs, les plus brefs. (Les plus directs, compte tenu du contexte de la totalité des choses ; elle ne choisit pas des chemins tortueux et longs même s’ils paraissent tels à ceux qui ne voient pas les complications que doivent affronter ses agissements).

La Nature n’utilise pas de moyens superflus et elle ne manque pas non plus des moyens nécessaires. (Ce principe est lié au précédent : elle ne gaspille pas, elle ne fait pas de restes ; elle utilise ce dont elle a besoin et elle l’a).

Toute la Nature se conserve elle-même. (Il n’y a pas de vision transformiste ou évolutionniste de la Nature selon laquelle elle se déplacerait et se créerait ; son action ne vise pas à promouvoir de nouvelles formes d’elle-même mais à se conserver, à se stabiliser ; ce qui ne veut pas dire qu’elle n’agit pas). Cet axiome a une sorte de variante : La Nature veille toujours à la conservation de l’univers. Veille-t-elle à sa propre conservation ou à celle de l’univers ? Faut-il faire une distinction entre la Nature et l’Univers ? Ce sera une question qui sera encore soulevée au XVIIe siècle avec le sous-entendu qu’un des deux termes est de trop).

La Nature est la soignante des maladies. (C’est un point litigieux qui contient du pour et du contre ; ce point ne signifie pas qu’il n’y a pas de médecine aristotélicienne. Aristote est très attentif au geste médical qui consiste à ses yeux, non pas à contrer la nature, mais à aller dans son sens. Avec une grave difficulté : le sens de la nature n’est pas forcément celui que désire le malade ; or Aristote insiste pourtant sur la visée très « individuelle » de l’acte médical[ix]. Cette position est-elle très cohérente ?). Nous reviendrons sur ce point essentiel. Mais pas avant d’avoir énoncé l’ultime principe qui va ruiner presque totalement l’édifice précédent :

La Nature a horreur du vide. (Cette fois, on tient la formulation qui permet de falsifier l’information que la proposition contient : à la surface de la terre, et dans une situation pas trop élevée au-dessus du niveau de la mer, les pompes ne laissent plus monter l’eau au-delà de 10, 33 m (= 32 pieds). Torricelli en fait la remarque et explique que la colonne d’air qui pèse sur le volume d’eau d’où l’on puise l’eau qui s’élève dans le tube (ou dans le tuyau) exerce une pression qui ne permet pas à l’eau de monter plus haut. Donc la crainte de l’eau qui la pousserait à ne pas laisser de vide au sommet de la colonne cesse à partir de 10, 33 m. Laissons de côté les arguments que l’on aurait pu opposer à Torricelli, Guericke, Pascal, Boyle etc. La méthode galiléenne est dévastatrice à l’égard des axiomes aristotéliciens qui deviennent ridicules quand on demande de la précision : combien de temps faut-il pour qu’un grave accomplisse son désir de parvenir à la surface de la terre ? Les arguments aristotéliciens qui prêtent des affects aux corps sont désormais discrédités : on peut faire une physique réellement explicative au moyen des mathématiques et si l’on veut garder la nature, il faut que la nature parle en caractères mathématiques[x].

La Nature n’a pas de dessein ; c’est l’intelligence humaine qui en a un, en voulant expliquer les processus naturels ; l’explication par les causes finales a désormais toutes les chances de s’effondrer, au moins pour ce qui est des êtres corporels quand ils ne sont pas vivants et quand ils ne sont pas ceux d’êtres pensants. Et si elle ne s’effondre pas, elle peut être contournée ou doit être radicalement changée. C’est bien ce qui se passe par exemple avec Leibniz qui garde un certain nombre d’axiomes mais en change le sens[xi].

Et si l’on se passait de l’idée de nature ?

Laissons là ceux qui veulent garder l’idée de nature. Intéressons-nous désormais à l’idée qui peut venir maintenant et qui est bel et bien venue à l’esprit de certains : celle de se demander si l’on ne pourrait pas supprimer purement et simplement, au moins dans son usage théorique, la notion de nature. C’est la proposition que fait Boyle. Descartes s’était déjà, un demi-siècle auparavant, posé la question ; il l’avait résolue en gardant l’idée de nature.

Dans le Traité du Monde, il déclare se servir du mot Nature « pour signifier la Matière même, en tant qu[’on] la considère avec toutes les qualités qu[’on] lui a attribuées, comprises toutes ensemble, et sous la condition que Dieu continue de la conserver en la même façon qu’il l’a créée ». Ce qui déclenche aussitôt un premier problème : pourquoi faire usage de deux mots pour dire la même chose, à savoir les mots de matière et de nature ? Avec une autre difficulté qui apparaît aussitôt : il n’y aurait donc pas proprement de nature des êtres intellectuels si seul l’ensemble des objets matériels constitue la nature. Laissons de côté cette seconde difficulté pour ne considérer que la première. La solution tient dans une sorte de compromis que refuseront certains auteurs quelques années plus tard. Le compromis est que : la nature est à la pliure de la collection d’objets et de l’effectuation des règles qui sont celles de Dieu et que le physicien ne fait que découvrir (ou ne fait qu’inventer en espérant que son invention soit l’équivalent d’une découverte). Mais il reste difficile de s’empêcher de penser que la notion de nature est hautement problématique : n’est-elle pas un intermédiaire encombrant et seulement nominal entre la collection de matière et les lois que Dieu lui assigne ? C’est bien de cet encombrement par la notion de nature qu’un certain nombre d’auteurs vont essayer de se passer.[xii]

Le savoir qui porte sur les choses n’est pas une connaissance de l’en soi ; il est et restera à jamais une connaissance de l’écorce phénoménale selon la belle image de Feuerbach ; sans qu’il n’y ait forcément un plein à l’intérieur. Il associe à cette remarque les noms de Boyle et de Sturm. (1740-1786). Nous empruntons cette idée d’ « écorce » à Feuerbach dans son texte intitulé La Religion : « Aucun esprit sensé ne peut pénétrer dans le sein de la nature ; trop heureux celui à qui elle montre seulement son écorce. Robert Boyle et Christoph Christian Sturm voulaient même bannir son nom comme une fiction païenne » (trad. Roy, p. 72). L’approche est déjà de style critique, lequel ne prend pas parti sur la réalité en soi des choses dont on parle ; ces prétendues choses peuvent être constituées d’une multitude d’actes qui en règlent l’organisation.

Ainsi, la nature pourrait bien être une notion parasite en mécanique

Ainsi, la nature pourrait bien être une notion parasite en mécanique, qu’elle concerne les corps solides ou liquides sous la forme de l’hydraulique. La règle doit y être le rasoir d’Occam : elle consiste à ne travailler qu’avec le moins possible de notions ; et, à l’intérieur des notions, avec celles qui présentent des caractéristiques parfaitement dénombrables, qui aient, de plus, un sens rigoureux – or c’est ce qu’il est impossible de réaliser par cette notion de nature qui, que je l’utilise d’une façon ou d’une autre, a le défaut – par rapport aux paramètres de la mécanique – de les déborder par des caractéristiques incontrôlables et inopérantes. Même comprise comme un ensemble intriqué de lois, la nature présente les deux défauts d’être incontrôlable par sa complexité et de tendre, par ses contours au bout du compte très flous en raison de trop de complications, à trop valoir comme une entité singulière qui a sa personnalité propre, si l’on peut dire. Sans doute, au XVIIe siècle, les chercheurs ne sont-ils plus nombreux à lui attribuer une opérativité – une agency – propre ; mais alors l’entrelacs compliqué des lois dont il s’agit de comprendre comment fonctionnent les articulations entre elles, suffit largement sans qu’on y mêle le parasite d’un nom malencontreux, inutile et incertain, attribué à une structuration de trop quand on possède déjà le monde, l’univers. Le véritable enjeu de la science nouvelle est celui d’énoncer les lois, de les formuler et de les articuler, de les rectifier et de les changer.

Boyle pense dans un cadre théiste[xiii] ; il cherche à construire un acte scientifique tel que le partenaire du physicien qui veut écrire les lois des phénomènes ne soit plus que Dieu qui l’a créé lui-même et qui a créé l’ensemble des choses. Mais on voit bien que, désormais, ce cadre n’est plus qu’une option parmi d’autres et qu’il serait possible d’en sortir ; on peut constater qu’un très grand nombre de physiciens en sont sortis, même si la physique, qu’elle soit celle d’Einstein ou celle des quanta, porte encore, dans son nom même, la notion de nature, puisqu’elle s’appelle encore physique [physis], quoiqu’elle la rejette dans ses contenus idéels. Les raisons invoquées par Heisenberg pour rejeter la notion de nature, même si elles ne sont pas exactement celles sur lesquelles insiste Boyle, tiennent toutefois au fait que ce qu’on appelle nature est, vue en miroir, la pratique du physicien qui paraît revenir à son action à partir du transcendant, de l’en soi, de la chose, alors que c’est cette pratique qui les pose. Il ne s’agit nullement d’accorder aux actes que fait le physicien une partenaire qui aurait une sorte de réalité en soi. Heisenberg nous sort radicalement des considérations théologiques[xiv].

La notion de nature, soigneusement limitée, peut ne pas être parasite

N’existe-t-il pas, à l’encontre de la physique, telle qu’elle est devenue, c’est-à-dire une machinerie d’enveloppes mathématiques sans autre prétention que celle d’approcher, par leur moyen, des phénomènes afin de les ordonner, d’autres sciences qui empêcheraient de détruire l’idée de nature – ou du moins, de vouloir le faire – ? C’est évidemment du côté de la biologie et de la médecine qu’on les trouve ; car, encore que la biologie ait pu revêtir des aspects mécanistes, il semble que, de ce côté, la nature trouve un autre statut que celui d’aspects résiduels et que la critique même des actes du médecin, si mécaniste soit-il, requière un usage de la notion de nature.

On trouve, chez Boyle, de ce point de vue, ce que j’appellerai volontiers un double discours sur lequel nous allons conclure, mais qui nous permettra aussi d’apercevoir un ultime sens de la notion de nature. Il y a d’abord un discours de concession faite par le mécanisme à un savoir du vivant qui s’aperçoit bien qu’il ne peut pas entièrement s’ajuster aux exigences et aux conditions de rigueur du mécanisme, quand bien même « le corps de l’homme serait, comme le dit Boyle, une incomparable machine ». C’est ainsi que, « de diverses choses que la nature est dite faire [et il pense ici aux corps vivants], nous n’avons pas besoin de concevoir davantage que ceci : les effets sont produits par des corps physiques, des qualités ou d’autres causes que nous appelons nature d’un terme concis, lorsque nous les considérons comme conspirants ou plutôt comme concourants pour produire le même effet » (Libre enquête sur la notion vulgaire de nature, p. 225).

Ce discours de concession laisse évidemment penser que le vivant se caractérise par des actes spécifiques que les corps physiques non vivants et non psychiques ne font pas : la croissance, la reproduction, la cicatrisation, l’auto-réparation (qui n’est pas nécessairement un retour à l’équilibre ancien, mais qui peut être l’invention d’un ordre nouveau), une certaine polyvalence dans les organes qui permettent les diverses fonctions vitales. Il semble qu’il y ait une sorte de conspiration, de concours, de confluences des phénomènes vers des sujets qui assument leur vie. Ce que ne font pas les regroupements physiques. Une pluralité convergente caractérise le vivant et il semble que ce ne soit pas entièrement par le mécanisme qu’il soit possible d’en rendre raison. Cette « subjectivité », cette substance qu’il s’agissait de détruire pour que le mécanisme soit pleinement actif, doit être en biologie et en médecine, reconstituée, restaurée, sans pour autant abolir tout mécanisme, puisque c’est seulement par lui que nous connaissons quoi que ce soit[xv].

Mais Boyle, outre ce discours de concours et de conspiration, en tient un autre, peut-être plus intéressant encore quoique plus discret : celui selon lequel la vie ne se laisse pas dire uniquement par des concepts déterminants mais elle se dit aussi par des notions réfléchissantes qui montrent que la nature n’est pas forcément un adversaire de la critique incarnée par la philosophie mécanique, mais peut être aussi une complice.

Certes il y a bien de la différence entre Canguilhem, l’auteur du livre Le normal et le pathologique, et Boyle, ne serait-ce que parce que trois siècles les séparent et que Canguilhem est loin d’afficher un mécanisme comparable à celui de Boyle ; mais chez l’un comme chez l’autre de ces deux auteurs, le mot de nature pointe en direction d’une sorte de centre de normativité qui n’a pas grand-chose à voir avec les lois dont il est question en mécanique[xvi]. Le monde des vivants en est un de normalité et d’anormalité, de nomalies et d’anomalies, qui implique – sans empêcher la rigueur de la mécanique, de la dynamique et de l’hydrodynamique – une tout autre régulation, laquelle, pour le coup, paraît laisser quelque place à la nature pourvu qu’on la caractérise et la délimite suffisamment. Ne serait-ce que parce que les hommes peuvent intervenir sur le cours des phénomènes biologiques régis par la mécanique, y provoquant des « crises, qu’elles soient salutaires ou qu’elles soient fatales et plusieurs autres choses, qu’elles conduisent au bien-être ou au détriment des hommes ». C’est donc dans un sens médical que Boyle accepte de conserver une signification à la nature et plutôt dans le sens de ce que le médecin est susceptible de contrarier. Le médecin peut aller et, souvent, doit aller à contre-courant de ce qui se passerait si on laissait le jeu des lois livré à lui-même sous le nom de nature. Encore faut-il que cette notion ait quelque espace pour se laisser remonter à contresens. Les êtres corporels que soigne le médecin et sur lesquels travaille le biologiste ont une espèce de soi, de mouvement de « réflexion » sur eux-mêmes que n’ont pas les autres corps physiques et qui fait qu’ils n’existent pas dans le même espace ni ne prennent le même espace qu’eux. Avec toutefois, là encore, un frein à cette création réflexive de la nature, puisqu’ « aucun docteur ne cherche jamais à produire une nouvelle espèce d’hommes, avec une nouvelle disposition des yeux ou des membres »[xvii].

Conclusion

Ainsi, et ce sera notre conclusion, s’il est des sens malencontreux et fallacieux de la notion de nature, s’il est même des sens dangereux de cette notion quand on l’invoque pour disqualifier les conduites sexuelles ou familiales des personnes LGBT que certains prétendent parfois soigner sans la moindre compétence médicale, comme si l’homosexualité par exemple était une maladie, il ne faut pourtant pas totalement bannir la notion de nature ; mais il est alors nécessaire, quand on décide de ne pas le faire, de prendre ce terme de nature dans certains sens seulement, soigneusement délimités et isolés des autres qui alourdissent inutilement l’ensemble et le dévoient. Nature est, dans ses sens recevables, à peu près ce qui, à l’âge classique et en médecine comme en biologie, prend la place et joue le rôle de « normatif » ou de « nomal » qui ne sont pas des termes qui, en 1686, sont aussi usités qu’en notre temps, sans qu’on ne puisse s’empêcher, nous autres lecteurs du XXI e siècle, d’entendre « nature » dans un sens qui « préfigure » celui dans lequel on le prend actuellement. «Anomal» et « anomalie » sont davantage usuels. La monstruosité et ces anomalies (par exemple, les hétérotaxies), qui n’empêchent pas complètement de vivre, mais qui, pour n’être pas à proprement parler des maladies, n’en entravent pas moins la vie de celui qui paraît être l’agent qui en souffre, attirent en effet l’attention comme quelque chose qui s’écarte d’une règle, quoique cette chose ne sorte aucunement de la sphère d’autorité des lois du mécanisme et paraisse ainsi légitimer un faisceau de sens du mot « nature ». Que la biologie doive être traitée avec les outils les plus lisibles qu’il se peut dans toutes leurs opérations, comme on le fait en mécanique et en hydrodynamique, n’empêche nullement que le complexe ait quelque préséance sur le simple et que la biologie soit peut-être plus fondamentale par rapport à la physique que la physique par rapport à la biologie. Ainsi « la nature [est-elle recevable] non pas comme un agent principal et distinct, mais comme une espèce d’accident composé <compounded accident> qui (pour ainsi dire) est constitué des diverses propriétés ou qualités qui appartiennent aux vrais agents ou qui en résultent ». C’est, je crois, suffisamment dire que la nature ne doit surtout pas être prise comme une sorte de personne, ou une abstraction qui masquerait le composé dont sa notion est faite. Le composé est beaucoup plus existant que l’abstraction qui se donnerait en soi ; ce qui est la faute majeure de l’aristotélisme. Toutefois ce n’est peut-être pas seulement en raison de sa complication que la nature n’est pas objet de science, mais parce qu’elle ouvre une sorte d’horizon devant le travail du savant et du médecin qui ne relève pas du rasoir d’Occam parce qu’elle est plus une Idée qu’un concept.

Pour une conclusion plus générale, je voudrais souligner la fonction d’interposition qu’est censée jouer la Nature, que cette fonction soit acceptée (ce qui est le cas chez Rousseau) ou refusée (refus que Boyle met en scène). Car – nous n’avons pas insisté là-dessus – la suite de la citation de Rousseau que l’on trouve dans les Confessions, XI, est rédigée ainsi : « Je m’écriais parfois avec attendrissement : Ô nature, ô ma mère, me voici sous ta seule garde ; il n’y a point ici d’homme adroit et fourbe qui s’interpose entre toi et moi ». L’interposition joue de façon presque totalement opposée chez Boyle et chez Rousseau ; mais demeure la notion d’interposition pour traiter de la nature, comme si elle était un seuil ou une pliure dont on ne sait pourtant rien, puisque ce qui est à en savoir se tient ailleurs. La nature joue des rôles de substitution à Dieu, d’usurpation, de mise en valeur de Dieu, mais aussi de sa destitution et de sa dévalorisation[xviii]. On trouve cette idée de figuration par ce « personnage » de la nature chez Pascal dans le fragment 306 qui porte sur les figures. Venant de prendre l’exemple de la Mer Rouge qui, selon lui, est une image de la Rédemption, il ajoute que « la nature est une image de la grâce », en expliquant sa fonction métonymique : « [Dieu] a fait dans les biens de la nature ce qu’il devait faire dans ceux de la grâce, afin qu’on jugeât que l’on pouvait faire l’invisible, puisqu’il faisait bien le visible ». Ce texte n’est pas le seul et l’on trouve, sept ou huit ans auparavant dans sa lettre du 1er avril 1648 : « les choses corporelles ne sont qu’une image des spirituelles, et Dieu a représenté les choses invisibles dans les visibles ».

Jean-Pierre Cléro

Samedi 20 septembre 2025

Oratoire du Louvre

NOTES

[i] Vitores J., La Nature à hauteur d’enfant, La découverte, Paris, 2025.

[ii] « S’il existe une loi qui oblige tous les sujets sans exception, et qui n’est pas écrite, ni publiée d’une autre façon en ces lieux où l’on peut en prendre connaissance, c’est une loi de nature » (Léviathan, p. 235). On apprend très vite que cette loi se résume à une unique sentence : « ne fais pas à autrui ce que tu juges déraisonnable qu’autrui te fasse ». Et, plus loin, p. 298, Hobbes définit le droit de nature par lequel Dieu règne sur les hommes, et punit ceux qui enfreignent ses lois, ne vient pas du fait qu’il les a créés, comme s’il exigeait une obéissance en reconnaissance de ses bienfaits, mais vient de son pouvoir irrésistible. […]. Pour montrer comment le même droit peut naître de la nature, il suffit de montrer en quel cas ce droit ne peut jamais être ôté. Attendu que tous les hommes, par nature, avaient droit sur toute chose, ils avaient chacun le droit de régner sur tous les autres. Mais comme ce droit ne pouvait s’obtenir par la force, il importait à la sécurité de chacun de mettre de côté ce droit, pour établir, par un consentement commun, des hommes possédant l’autorité souveraine, pour gouverner et défendre les autres ; tandis que s’il y avait eu un homme d’un pouvoir irrésistible, il n’y aurait eu aucune raison pour qu’il ne dût pas, par ce pouvoir, gouverner et défendre, aussi bien lui-même que les autres, à sa propre discrétion ».

[iii] La destination du savant, Vrin, Paris, 2016, p. 102.

[iv] C’est ce que soutient Boyle pour ce qui est de l’hébreu dans sa Libre enquête sur la notion vulgairement reçue de nature, Libre enquête sur la notion vulgairement connue de nature, Hermann, Paris, 2025, p. 111-112.

[v] C’était l’idée de Pascal, cernant la place de la nature humaine par trois ignorances fondamentales, p. 170 : « L’homme est à lui-même le plus prodigieux objet de la nature, car il ne peut concevoir ce que c’est que corps, et encore moins ce que c’est qu’esprit, et moins qu’aucune chose comment un corps peut être uni avec un esprit ». Pascal prend la nature pour une image ; il ne lui accorde aucune réalité en soi.

[vi] « Étant donné que les causes des propriétés que possèdent les figures particulières résident dans les lignes que nous traçons nous-mêmes, et que les créations de ces figures dépendent de notre volonté, il n’est requis pour connaître ce qui appartient à une figure quelconque que de considérer tout ce qui découle de la construction que nous avons faite nous-mêmes en traçant les lignes de la figure » (Hobbes Th., Traité de l’homme, trad. et commentaires par P.M. Maurin, Paris, Blanchard, 1974, Chap. X, §5). Or les mathématiques sont le fondement même de la science nouvelle.

[vii] « L’expression loi de la nature est figurative, métaphorique : c’est une métaphore prélevée sur l’usage qui est donné au même terme de loi dans le cas de la loi politique : c’est à cette source par conséquent que nous devons recourir pour l’expliquer » (Rationale of Judicial Evidence specially applied to English Practice, 5 vols., Londres : Hunt et Clarke, 1827, III, p. 279).

[viii] Pascal, Les Pensées, Sel. 230, Livre de poche, Paris, 2000, p. 169-170.

[ix] « Ce n’est pas l’homme que guérit le médecin, sinon accidentellement, mais Callias ou Socrate, ou quelque autre individu qui se trouve appartenir au genre humain. Si donc quelqu’un possède la théorie sans l’expérience, et que, connaissant le général, il ignore le particulier qui y est contenu, celui-là se trompera souvent dans le traitement de la maladie. En effet, ce qu’il s’agit de guérir, c’est l’individu » (Métaphysique).

[x] « La philosophie est écrite dans ce très vaste livre qui est éternellement écrit devant nos yeux – je veux dire l’univers – mais on ne peut le lire avant d’avoir appris la langue et s’être familiarisé avec les caractères dans lesquels elle est écrite. Elle est écrite en langue mathématique et ses lettres sont des triangles, des cercles et d’autres figures géométriques, moyen sans lesquels il est humainement impossible de comprendre un seul mot, sans lesquels on erre en vain dans un obscur labyrinthe » (Galilée G., L’essayeur, 1623). On remarquera que Galilée parle d’univers et non pas de nature.

[xi] Kant aussi, qui est pourtant l’auteur en philosophie de la révolution copernicienne, donc galiléenne, torricelliennne ne laissera pas de dire, dans un style très aristotélicien, que cet adage « Rien n’est produit par un hasard aveugle (in mundo non datur casus) est une loi a priori de la nature ; de même celui-ci : Il n’y a pas dans la nature de nécessité aveugle, mais seulement une nécessité conditionnelle et par suite intelligente (non datur fatum) » (Critique de la raison pure, read. Tremesaygue et Pcad, Alcan, Paris, 1905, p. 267). Ce qui a pour conséquence très grave qu’il n’y a pas de lois probabilistes, alors que, depuis le XIX e siècle, il n’existe plus que ce style de loi. Un peu plus loin, on trouve une version modernisée d’un principe d’allure aristotélicienne : « La nature ne peut s’écarter de ses propres lois » (p. 318).

[xii] Kant fera, lui aussi la distinction entre nature et monde : « Nous avons deux termes, monde et nature, qu’on prend quelquefois l’un pour l’autre. Le premier signifie l’ensemble mathématique de tous les phénomènes et la totalité de leur synthèse, en grand aussi bien qu’en petit, c’est-à-dire dans le développement progressif de cette synthèse. […] Mais ce même monde s’appelle nature, en tant qu’il est considéré comme un tout dynamique, et qu’on ne recourt pas ici à l’agrégation, dans l’espace ou dans le temps, pour le réaliser à titre de quantité, mais à l’unité de l’existence des phénomènes. Or, la condition de ce qui arrive s’appelle alors la cause » (p. 410).

[xiii] « Je suis prêt à accorder que l’auteur suprêmement sage des choses corporelles a structuré le monde de telle sorte que la plupart des choses arrivent en lui comme si les corps particuliers qui le composent veillaient à la fois à leur propre bien-être et à celui de l’univers. Mais tout cela ne m’empêche pas de penser que les corps particuliers, au moins ceux qui sont inanimés, agissant sans connaissance ni dessein, leurs actions ne tendent pas vers ce qui est le meilleur pour eux dans leurs capacités privées, mais avec ce qui s’accorde à des lois générales du mouvement et à des coutumes importantes réglant les choses corporelles ; de telle sorte que, pour se conformer à celles-ci, diverses choses sont faites qui ne sont ni les meilleures ni mieux que bonnes si on les réfère au bien-être des corps particuliers » (Libre enquête sur la notion vulgairement reçue de nature, Hermann, Paris, 2025, p. 117).

[xiv] Dans un article déjà fort ancien de le revue Daedalus, n° 87, 1958, Heisenberg écrivait : « La conception de la réalité objective s’est évaporée dans la clarté transparente d’une mathématique qui ne décrit plus le comportement des particules, mais plutôt notre connaissance de ce comportement ». Et, dans son ouvrage intitulé La nature dans la physique contemporaine (Gallimard, Paris, 2000), il écrivait, p. 137 : « Pour les sciences de la nature également, le sujet de la recherche n’est plus la nature en soi, mais la nature livrée à l’interrogation humaine, et, dans cette mesure, l’homme, de nouveau, ne rencontre ici que lui-même ».

[xv] Kant sera sur les mêmes brisées que Boyle. La deuxième partie de la Critique du jugement cher à faire une place au principe des causes finales sans toucher au mécanisme sans lequel nous ne pouvons rien connaître : « Il va de soi que ce principe n’est pas un principe pour la faculté de juger déterminante, mais seulement pour la faculté de juger réfléchissante, que ce principe est régulateur et non pas constitutif, et que, ce faisant, nous obtenons seulement un fil conducteur pour considérer les choses naturelles en relation à un principe de détermination, déjà donné, selon un nouvel ordre légal, et pour étendre la connaissance de la nature d’après un autre principe, savoir celui des causes finales, sans nuire toutefois à celui du mécanisme de sa causalité » (ecolpsy-co.com/download/Kqnt_Critique_du_jugement.pdf, p. 154).

[xvi] Kant a trouvé les expressions les plus précises pour le dire : « un produit organisé de la nature est celui dans lequel tout est fin et réciproquement aussi moyen. Il n’est rien dans ce produit qui soit gratuit, sans fin, ou qui doive être attribué à un mécanisme aveugle de la nature » (Critique du jugement, § 66).

[xvii] La citation est celle d’un texte de G.K. Chesterton et elle est faite par Canguilhem, dans Le normal et le pathologique, p. 193

[xviii] Kant nous plonge dans le même univers dans sa Critique du jugement. Il refuse que l’idée de nature, comme principe de causes finales, nous conduise à l’idée de Dieu. Tout se passe comme si la nature était intentionnelle, mais il ne faut pas franchir le pas qu’elle l’est. Chez Kant, du chercheur à la nature, la voie est fermée jusqu’à Dieu. [« Dans la téléologie, pour autant qu’on la rapporte à la physique, on parle à bon droit de la sagesse, de l’économie, de la prévoyance, de la bienfaisance de la nature, sans pour autant faire d’elle un être raisonnable (ce qui serait absurde) ; mais aussi sans s’enhardir à vouloir placer au-dessus d’elle un autre être raisonnable faisant office de maître d’œuvre, parce qu’une telle prétention serait démesurée ; en fait, on ne veut ainsi désigner qu’une sorte de causalité de la nature, suivant une analogie avec la nôtre dans l’usage technique de la raison, afin d’avoir sous les yeux la règle d’après laquelle doivent être étudiés certains produits de la nature » (p. 157)]. Boyle, sur ce point, fait le choix inverse : si on supprime la nature, on n’aura plus qu’un Dieu qui édicte les lois que le chercheur écrit.

TEXTES CITES

TEXTES POUR LA SÉANCE THÉOPHILE DU SAMEDI 20 SEPTEMBRE 2025

LA NOTION DE NATURE

Hobbes : loi naturelle et droit naturel

« S’il existe une loi qui oblige tous les sujets sans exception, et qui n’est pas écrite, ni publiée d’une autre façon en ces lieux où l’on peut en prendre connaissance, c’est une loi de nature » (Léviathan, p. 235). On apprend très vite que cette loi se résume à une unique sentence : « ne fais pas à autrui ce que tu juges déraisonnable qu’autrui te fasse ». Et, plus loin, p. 298, Hobbes définit le droit de nature par lequel Dieu règne sur les hommes, et punit ceux qui enfreignent ses lois, ne vient pas du fait qu’il les a créés, comme s’il exigeait une obéissance en reconnaissance de ses bienfaits, mais vient de son pouvoir irrésistible. […]. Pour montrer comment le même droit peut naître de la nature, il suffit de montrer en quel cas ce droit ne peut jamais être ôté. Attendu que tous les hommes, par nature, avaient droit sur toute chose, ils avaient chacun le droit de régner sur tous les autres. Mais comme ce droit ne pouvait s’obtenir par la force, il importait à la sécurité de chacun de mettre de côté ce droit, pour établir, par un consentement commun, des hommes possédant l’autorité souveraine, pour gouverner et défendre les autres ; tandis que s’il y avait eu un homme d’un pouvoir irrésistible, il n’y aurait eu aucune raison pour qu’il ne dût pas, par ce pouvoir, gouverner et défendre, aussi bien lui-même que les autres, à sa propre discrétion ».

Pascal dénonce les confusions de « presque tous les philosophes » – il écrit pourtant au milieu des années 1650 – « qui disent hardiment que les corps tendent en bas, qu’ils aspirent à leur centre, qu’ils fuient leur destruction, qu’ils craignent le vide, qu’ils ont des inclinations, des sympathies, des antipathies qui sont toutes choses qui n’appartiennent qu’aux esprits »[xix]

La conception aristotélicienne de la nature.

Physique (II, 1, 102b20) : « La nature est une cause de mouvement et de repos pour la chose en laquelle elle réside immédiatement, par soi et non par accident ».

Les principes aristotéliciens de fonctionnement de la nature selon la liste qu’en dresse Boyle dans sa Libre enquête sur na notion vulgaire de nature :

La Nature est un être suprêmement intelligent, et ainsi l’ouvrage de la Nature est l’ouvrage de l’Intelligence.

La Nature ne fait rien en vain.

La Nature ne manque jamais son but propre.

La Nature fait toujours ce qui est le meilleur.

La Nature fait toujours les choses par les moyens les plus directs, les plus brefs.

La Nature n’utilise pas de moyens superflus et elle ne manque pas non plus des moyens nécessaires.

Toute la Nature se conserve elle-même. Cet axiome a une sorte de variante : La Nature veille toujours à la conservation de l’univers.

La Nature est la soignante des maladies.

La nature a horreur du vide.

La mise en cause benthamiennes de la notion de nature

« L’expression loi de la nature est figurative, métaphorique : c’est une métaphore prélevée sur l’usage qui est donné au même terme de loi dans le cas de la loi politique : c’est à cette source par conséquent que nous devons recourir pour l’expliquer » (Rationale of Judicial Evidence specially applied to English Practice, 5 vols. Londres : Hunt et Clarke, 1827., III, p. 279).

Galilée et l’idée d’univers.

« La philosophie est écrite dans ce très vaste livre qui est éternellement écrit devant nos yeux – je veux dire l’univers – mais on ne peut le lire avant d’avoir appris la langue et s’être familiarisé avec les caractères dans lesquels elle est écrite. Elle est écrite en langue mathématique et ses lettres sont des triangles, des cercles et d’autres figures géométriques, moyen sans lesquels il est humainement impossible de comprendre un seul mot, sans lesquels on erre en vain dans un obscur labyrinthe » (Galilée G., L’essayeur, 1623).

Boyle conteste l’idée de nature : il n’en est pas besoin dans la physique nouvelle

« Je suis prêt à accorder que l’auteur suprêmement sage des choses corporelles a structuré le monde de telle sorte que la plupart des choses arrivent en lui comme si les corps particuliers qui le composent veillaient à la fois à leur propre bien-être et à celui de l’univers. Mais tout cela ne m’empêche pas de penser que les corps particuliers, au moins ceux qui sont inanimés, agissant sans connaissance ni dessein, leurs actions ne tendent pas vers ce qui est le meilleur pour eux dans leurs capacités privées, mais avec ce qui s’accorde à des lois générales du mouvement et à des coutumes importantes réglant les choses corporelles ; de telle sorte que, pour se conformer à celles-ci, diverses choses sont faites qui ne sont ni les meilleures ni mieux que bonnes si on les réfère au bien-être des corps particuliers » (Libre enquête sur la notion vulgairement reçue de nature, Hermann, Paris, 2025, p. 117).

Critique par Heisenberg de la notion de nature

Dans un article déjà fort ancien de le revue Daedalus, n° 87, 1958, Heisenberg écrivait : « La conception de la réalité objective s’est évaporée dans la clarté transparente d’une mathématique qui ne décrit plus le comportement des particules, mais plutôt notre connaissance de ce comportement ». Et, dans son ouvrage intitulé La nature dans la physique contemporaine (Gallimard, Paris, 2000), il écrivait, p. 137 : « Pour les sciences de la nature également, le sujet de la recherche n’est plus la nature en soi, mais la nature livrée à l’interrogation humaine, et, dans cette mesure, l’homme, de nouveau, ne rencontre ici que lui-même ».

Recevabilité de la notion de nature en biologie chez Boyle

« Des diverses choses que la nature est dite faire, nous n’avons pas besoin de concevoir davantage que ceci : les effets sont produits par des corps physiques, des qualités ou d’autres causes que, lorsque nous les considérons comme conspirants ou plutôt comme concourants pour produire le même effet, nous appelons nature d’un terme concis » (Libre enquête sur la notion vulgaire de nature, p. 225).

« La nature [est recevable] non pas comme un agent principal et distinct, mais comme une espèce d’accident composé <compounded accident> qui (pour ainsi dire) est constitué des diverses propriétés ou qualités qui appartiennent aux vrais agents ou qui en résultent » (idem).

Rousseau, Confessions, XI :

« Je m’écriais parfois avec attendrissement : Ô nature, ô ma mère, me voici sous ta seule garde ; il n’y a point ici d’homme adroit et fourbe qui s’interpose entre toi et moi »

Pascal, Les Pensées, fragment Sel. 306

« [Dieu] a fait dans les biens de la nature ce qu’il devait faire dans ceux de la grâce, afin qu’on jugeât que l’on pouvait faire l’invisible, puisqu’il faisait bien le visible ».

Bachelard, Essai sur la connaissance approchée, p. 159

« On ne doit pas oublier en effet que le savant est lui-même devant une nature artificielle. Il n’étudie pas le phénomène mêlé et global qu’offre la représentation générale et paresseuse. Il morcelle le réel jusqu’à l’intérieur de ses catégories, il l’étudie toujours à un point de vue séparé. Bref, le savant évince des parasites innombrables pour suivre la liaison et l’évolution de quelques variables seulement. L’industrie n’a pas la même liberté. Les variables les plus hétérogènes lui sont imposées. Une négligence en apparence insignifiante peut bouleverser le succès »

[xix] Pascal, Les Pensées, Sel. 230, Livre de poche, Paris, 2000, p. 169-170.